Dadurch entstehen zwei unterschiedliche Außenräume: Der Erste ist ein Ort der Ankunft und die Adresse der Anlage; der Zweite dient dem Aufenthalt. Die Sehnsucht nach Natur und Wildheit ist in der verwunschenen Stimmung des Hofes spürbar und spiegelt das Naturverständnis der aufkommenden Umweltbewegung der 80er Jahre wieder. Der Charakter des Ortes wird bewahrt und verstärkt.

Anonymität und das spontane Moment

Eine klare Trennung von öffentlicher und privater Sphäre ist Grundbedingung für das Entstehen von Urbanität. So sind die Wohnungen durch Aufzüge aus den Eingangshallen und der Tiefgarage direkt erschlossen. Bequem gelangt man aus den öffentlichen Bereichen direkt in die eigene Wohnung. Die Exklusivität der verborgenen Zugänglichkeit des Hofes setzt sich im Haus fort.

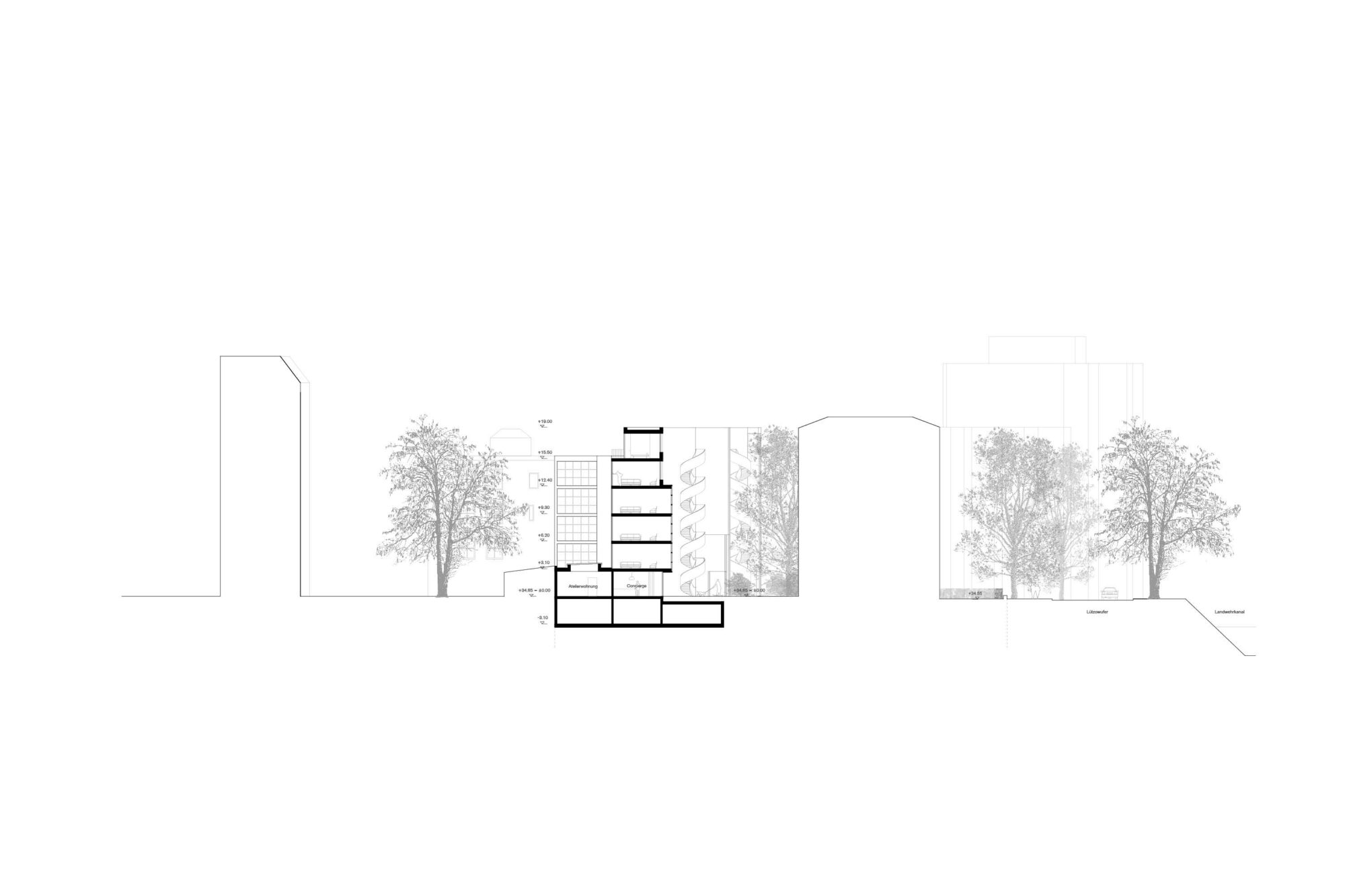

Doch es existiert noch eine sekundäre Erschließung. Auf das Notwendigste reduziert führen außenliegende Fluchttreppen und Balkone in den Hof. Die spontane Flucht aus der Wohnung kann auch über den Brandfall hinaus nützlich sein. Man kann seine Nachbarn treffen oder kurz eine Zigarette rauchen und sich somit neben der eigentlichen privaten Loggia auf der Südseite einen zweiten Außenraum temporär aneignen. Die Trennung der beiden Erschließungssysteme Treppe und Lift verleiht den Wohnungen Komplexität und Großzügigkeit.

Zwei Charaktere

Die Komposition der Gebäudekubaturen folgt dem polygonalen Grundstückszuschnitt. Die gestaffelt angeordneten Gebäudeteile werden zu einem ungleichen Paar gruppiert. Es entstehen zwei miteinander verwandte Bauten mit eigenständigen Charakteren, die sich als Hofbebauung dem straßenbegleitenden Ensemble unterordnen.

Das kleinere Gebäude bildet den Auftakt der Anlage und orientiert sich zur gepflasterten Vorfahrt. Seine transluzente Fassade ist schon vom Lützowufer aus sichtbar und empfängt den Bewohner am Abend mit einem einladenden Leuchten. Hier befindet sich auch die Schaltzentrale der Anlage. Ob Service, Dienstleistungen, Unterhalt oder Sicherheit, der Concierge ist Ansprechpartner und sorgt für den reibungslosen Betrieb von Gebäuden und Hof. Direkt am Ankunftsplatz liegt auch der Eingang des Längsbaus: Eine helle und großzügig gestaltete Halle öffnet sich zum Hof und führt entlang des verwunschenen Gartens zu den Aufzügen.

Parallel dazu schmiegen sich die gewendelten Fluchttreppen an die Nordseite des Langhauses wie klirrend schimmernde Ranken, die aus dem Garten zu wachsen scheinen.

Struktur und Bewegung

Die rationale Struktur der Gebäude verspricht eine effiziente und kostengünstige Erstellung des Rohbaus. Die regelmäßig aufgeteilten Schotten definieren den zwischen der nördlichen Gartenseite und der besonnten Südseite liegenden Wohnbereich. Entgegengesetzt zur pragmatischen Struktur ist die Ausgestaltung der Wohnungen. Geschickt angeordnete Wandscheiben formen eine fließende Raumfolge und lassen Spielraum für unterschiedliche Bewegungsmuster.. Das feine justierbare Schalten und Öffnen von Raumsegmenten macht die Wohnung anpassungsfähig: Sowohl das klare Trennen von Schlafen, Kochen, Essen und Wohnen als auch eine sehr offene, loftartige Benutzung der Wohnung ist möglich. Die im Durchschnitt eher kleinen und tiefen Wohnungen wirken dadurch großzügig und weitläufig, Durchsichten sowie das Schrägstellen der Öffnungen erzeugen ein Raumkontinuum mit fließenden Übergängen. Klassische Wohnungsaufteilungen werden hinterfragt: Schlafräume ziehen sich mit nur geringem Fassadenanschluss in den Bauch der Wohnung zurück und geben direktes Tageslicht für luxuriöse Bäder frei.

Domestizierte Ruine

Die Baukörper suchen die Nähe zu den Hofgebäuden in der Nachbarschaft – sowohl in der Setzung als auch im Ausdruck. Eine großformatige, harte äußere Schale in Beton, einer gewerblichen Rohbaustruktur ähnelnd, wird aufgebrochen und zum Einnisten vorbereitet. Der pittoreske Begriff der Ruine lehnt sich an dessen Verständnis im Kontext der englischen Landschaftsgärten an: Ein die Zeiten überdauerndes Element im Wechselspiel mit der artifiziellen Natur.

Gleichzeitig eröffnet diese Ruine die Möglichkeit des Einnistens einer andersartigen feineren Struktur, die als „Machine à Habiter“ nicht nur das innere Leben füllt, sondern auch diese harte Schale aufbricht und überwuchert. So stehen sich zwei gestalterische Ausdrucksformen gegenüber, die einer schweren Betonhaut und die einer feingliedrigen und schimmernden Metallstruktur. Diese äußert sich in Form von Fenstern, Fluchttreppen und -balkone oder großflächiger Fassadenscreens, wie entlang der Südseite der Bauten und in Form des Vorbaus des Eingangsgebäudes.